白米景觀橋

發布日期:

秘境傳說

「白米」等於「木屐」,木屐咖咖聲,響徹在人口不足千人的白米社區,這已經是過去的印象。「白米木屐館」,當時還真的像跟團似的快速走進木屐館,蜻蜓點水似的參加導覽解說,看一點、聽一下,再體驗一下,買了三款三雙木屐回家,現在也只記得木屐。仔細想想, 白米木屐村、白米木屐館,怎麼說,都是在說白米社區。那為何是和木屐有關係呢?

在日據時期,白米甕的森林盛產製作木屐的樹材-江某樹(現在的白米社區),因而逐漸發展出木屐產業,成為台灣木屐的重要供應地,被人稱為「木屐巢」。對木屐與白米社區的關係,總算稍微了解了。而白米甕的名稱,從山上眺望鳥瞰白米社區,白米溪畔,白石磊磊,前清駐營守軍張家驥,遠視白米社區三面高山盆地圍繞著如甕形般,稱之「白米甕」。

基本資料

點選地圖上方[顯示詳細地圖]可另開新視窗連結至google map進行路線規劃。

-

主題公路名稱

-

里程樁號

台9線 106k+500

-

建議停留時間

10秒

逐三小時天氣預報

相關推薦

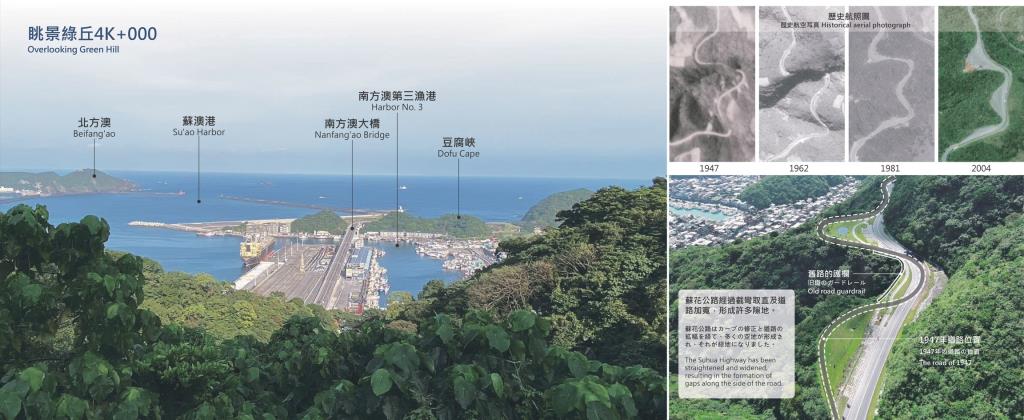

南方澳觀景台

南方澳漁港的壯麗鳥瞰之景一直是許多攝影迷必拍的風景,而興建在斷崖上的南方澳觀景台也因此成了最佳拍攝據點,站在木棧觀景台上視野遼闊,可看到一望無際太平洋、連綿筆架山、獨特豆腐岬景觀和船舶停靠漁港的經典美景,天氣好時還可眺望遠方龜山島!

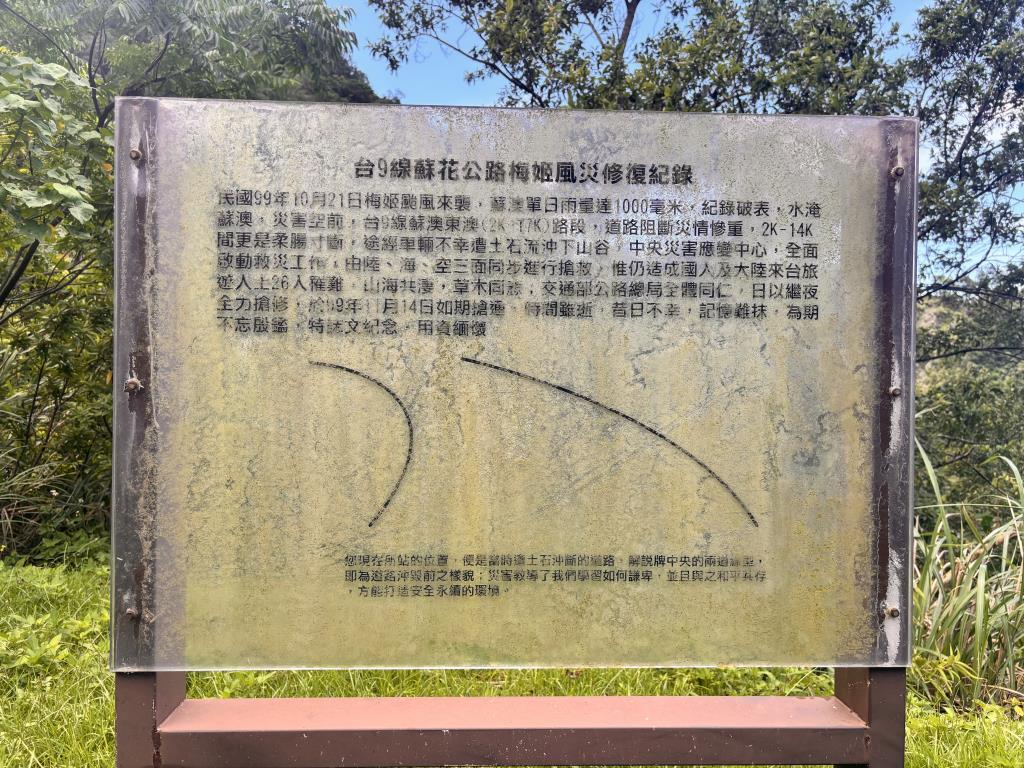

台9線蘇花公路梅姬風災修復紀錄

民國99年10月21日梅姬颱風來襲,蘇澳單日雨量達1000毫米,紀錄破表、水淹蘇澳、災害空前,台9線蘇澳東澡(2K-77K)路段,道路阻斷災情慘重,2K-14K間更是柔腸寸斷,途經車輛不幸遭士右流沖下出谷,中央災害應變中心,全面啟動救災工作、由陸、海、空三面同步進行搶救,惟仍造成國人及大陸來台旅遊人士26人罹難,山海共淒,草木同悲,交通部公路總局全體同仁,日以繼夜全力搶修,逾99年11月14日如期搶通,時間雖逝,昔日不幸,記憶難抹,為期不忘殷鑑,特誌文紀念,用資緬壞。