公路蛻變

78.6K融合當地文化特色

分享亭(鄒語稱為Hu Fu),是鄒族人好客的一種文化象徵代表。阿里山與當地文化融合景觀再造當時的共同記憶,延續鄒族人的文化「分享」,亭外視野遼闊,可俯瞰部落,日可觀雲海,夜間可賞星,與遊客分享阿里山之美。

成果

改善前

原為生硬的人為構造物,混凝土護欄及瀝青混凝土鋪面。

改善後

融合當地原住民鄒族文化特色,與周遭自然環境結合,改善公路景觀。 早期建築以茅草、杉木、竹子及黃藤構成,都不需要使用到釘子;今考量遊客安全及堅固性使用釘子固定後,再用黃藤包覆纏繞。

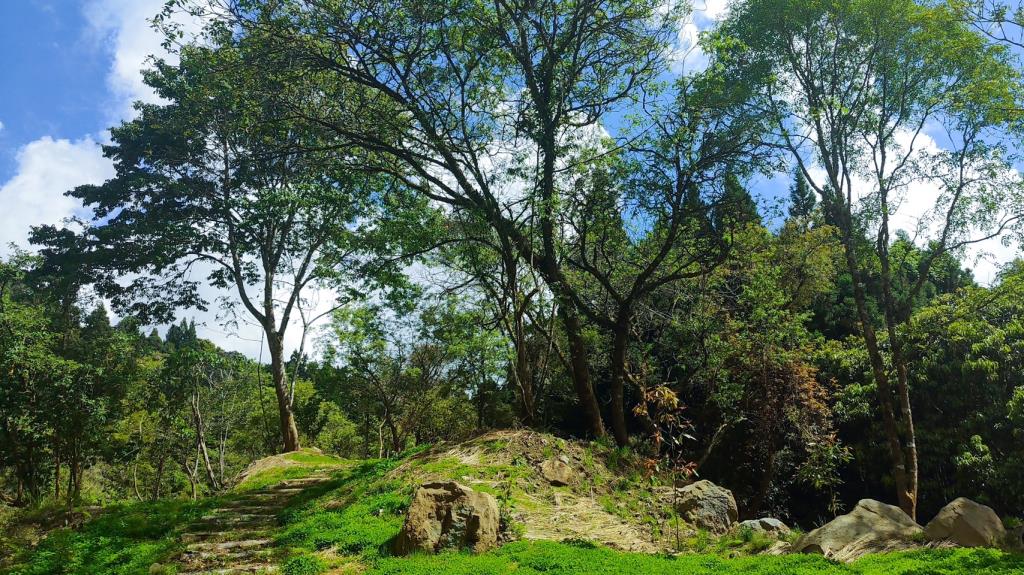

85K隙地無痕景觀營造

芒草生命力旺盛、耐乾旱、耐貧瘠之特性,常在公路拓墾開闢後,占領道路兩側裸露地。地形整理利用殘枝短樹幹,自然配置的大小不一的砂岩石塊,一方面擋土、一方面引導視覺無痕營造景觀。

成果

改善前

芒草蔓生的隙地,嫌惡設施影響景觀視域。

改善後

電桿地下化增加視域自然性,隙地雜草移除後視域更廣,設施減量讓視域更乾淨舒適,提升路容美觀。