公路蛻變

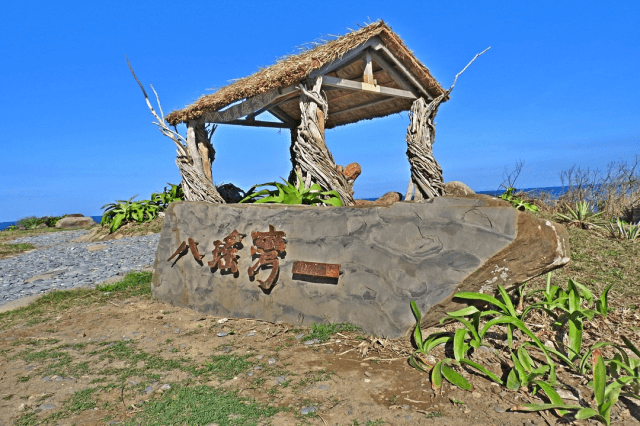

八瑤灣隙地公園

- 八瑤是排灣族語,分水嶺之意。八瑤灣北起港仔鼻山伸入海中之海岬,南止於八瑤鼻之海岸線。八瑤鼻以珊瑚礁地形為主,八瑤灣內亦涵蓋面積廣達200多公頃之沙漠(丘) ,為臺灣少見的自然景觀地形。

- 八瑤灣是牡丹事件歷史中重要發源地,又於98年莫拉克颱風侵襲造成高雄縣甲仙鄉小林部落滅村事件。因緣際會順從太平洋黑潮漂來兩塊殘破不全的匾額,一塊寫有「小林國民小學」字樣,另一塊刻有平埔族番刀圖騰。原有匾額因極具保留價值,目前陳列於國立科學工藝博物館莫拉克風災重建展示館。而後將兩塊木匾複製掛於兩座紀念涼亭內讓後人記取大自然反撲力量的可怕及先民「敬天畏神」的謙卑精神。

成果

改善前

涼亭年久失修,四周環境凹陷積水、泊車空間動向不明、步行休憩動線不明、解說牌損毀、涼亭外觀不協調等。

改善後

運用天然塊岩作為抗風浪侵襲的護壁,地坪表層再覆土助野生草類生長,不但可以恢復自然野放的路肩隙地,亦能抵抗強大風浪的侵蝕破壞。

港仔隙地-漁港雨水公園

解說

依中央氣象局統計資料顯示,臺灣降雨天數逐年遞減,以恆春地區最為嚴重,滿州鄉港仔村具沙漠特殊地形,以巧思結合現地資源,建立具獨特性的公路雨水公園,兼具環保及教育意涵。雨水撲滿主要目的為緩衝逕流、沉降池集水、濾淨水質,利用馬達抽取回收雨水再利用及設置溢水管防止水滿溢流路面。

改善目標

導入雨水花園概念,運用在地素材,塑造環境教育新地標。

成果

改善前

原為進入中山漁港連外道路的荒蕪隙地,堆積環境廢棄物如廢棄繩索及浮筒、廢棄漁船、廢棄水槽、水管及棧板木架等。

改善後

以大自然物質循環再利用概念,運用景觀工程技術,將水資源貯存回收,發展環保雨水撲滿設計,配合利用在地土石流積土及廢棄物再生成景觀休憩公園。

鯨魚噴泉

解說

大流橋為港仔村與旭海村的村界,往南的海域,退潮時礁石相連成網狀遠看就像個大操場,稱為「網場」,是當地住民昔日捕撈魚苗的地方。在此得天獨厚的礁岩特殊地形,於大潮漲退之際,浪撫礁岩石縫,巧蔚為「鯨魚噴水」奇觀。

改善目標

讓遊客能夠安全地等候觀賞鯨魚噴泉的自然景觀。

成果

改善前

腹地狹小無法供停留,且無完善的擋土牆建設,對於遊客安全與車輛停放較不友善。

改善後

於擋土牆外側抛置大石塊做為車阻,防止車輛掉落;透過邊坡處理增加空間並設立解說牌,讓遊客可於此處停留,欣賞「鯨魚噴水」驚奇時刻。

大流橋紀念碑隙地活化

解說

台26線74k+345過水橋,位於屏東縣牡丹鄉與滿州鄉界,原為2座3孔連續箱涵,該路段為連續彎道、橋梁老舊,每逢颱風過境,海浪常夾帶漂流木及石塊沖擊至橋面,造成通行不易,因而得名過水橋。現在通行的橋梁於民國101年11月改建完成,經與地方政府取得共識後,命名「大流橋」。新橋啟用之後,舊有過水橋應進行拆除,惟考量軍方營區進出使用,故留存至今。

改善目標

就地取材、保留環境色調,柔化景觀並塑造自然休憩空間。

成果

改善前

擋土牆混凝土結構物外觀與環境不協調、擋土牆破損、環境雜亂及休憩空間缺乏親和性等。

改善後

河岸邊坡硬砌再緩坡處理,增加穩定性與生態孔隙,同時就地取材,設置階梯平台與砌石設施,並運用漁夫結繩手法修飾欄杆,融入環境且提供漫遊休憩空間。

牡丹灣隙地活化

解說

牡丹灣為旭海村民精神所在地,至今居民每年元旦跨年必在此舉行「迎曙光」活動,活動過程中以古謠傳唱迎接曙光到來。牡丹灣鼻岬是牡丹灣象徵地標。1980年前,港仔往旭海之間並無道路,往來的人們須沿著海墘行走,牡丹灣鼻岬角山嶺鼻尖挺直入海,猶如一道山海相連的屏障,守護著旭海部落。

改善目標

運用在地元素及人文典故,結合藝術創作,塑造與地景相融的海濱休憩場域。

成果

改善前

海岸線缺乏保護、路肩隙地排水不良、景觀視覺單調、海灘出入口動線不明確、砌石邊溝年久失修、廣告物林立等。

改善後

以在地石塊堆砌作為緣石,就地取材高透水性卵礫石作為透水盲溝,導引排水兼具步道通行。提供用路人休憩景觀座椅,可到此放鬆一遊。